年末調整ってなに?

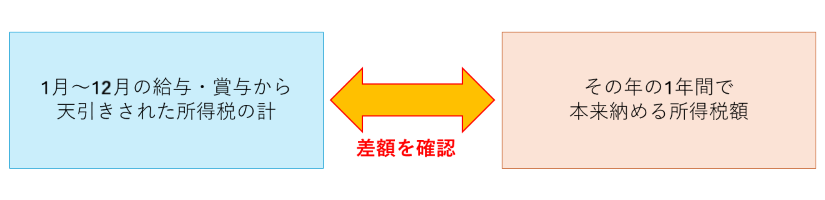

年末調整は、1月から12月までに給与および賞与から差し引かれていた源泉所得税を算出し直して調整する手続きです。

企業などに勤めている人は、毎月の給与から所得税が差し引かれています。毎月の給与計算時に差し引かれている所得税はいわば仮の金額です。

1月から12月の1年間の給与及び賞与の総額や扶養者の有無、障害の有無、保険等の加入の有無などの条件を加味して年間納税額の決定となるため、毎月の給与計算ではだいたいこれくらいだろうという仮の金額で差し引かれています。

それを1年の最後の給与計算(賞与計算)で算出し直して調整するのが年末調整です。

所得税ってなに?

所得税は、企業等に勤めてもらう給料や、自分で事業経営し、商売で稼いだお金に税金です。

給与や自身の稼ぎで手に入れたお金=収入から、必要経費を差し引いた金額が所得税の額を計算するもと=「所得」として、所得税の金額を算出します。

企業等に勤めている人と個人経営者で違う所得税の年額計算のタイミング

上述したように、所得税は「収入がある人」すべてが対象です。

そのうち、「企業等に勤めている人」の1年間の源泉所得税額の最終計算を行うのが「年末調整」です。

企業等に勤めている場合、毎月の給与手当から、だいたいこれくらいだろうという仮の所得税額が差し引かれていますが、その年の最後=12月の給与手当(賞与手当)の計算時に年間総額が決定します。そこで、その年の最終の手当支払時に、各従業員の1年間の所得税額の算出し直して、多く差し引いていた場合は従業員に返還し、不足がある場合は徴収するのが年末調整です。

一方、個人経営者の場合は「確定申告」で、1月から12月までの1年間の収入及び必要経費などを申告し、納税額の算出決定となります。

「確定申告」の申告期間は決められていて、原則として毎年2月16日から3月15日までです。前年1月1日から12月31日までの収入と必要経費等を計算し、税務署に申告します。

年末調整は企業等に勤めている人が対象。でも例外がある

年末調整は企業等に勤めている人が対象です。

正確には、勤務先に年末調整を行う日までに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」及び関連書類等を提出している人となります。

必要書類の提出がないと年末調整する際の条件が揃わず、勤務先では書類未提出の従業員について年末調整ができません。

例えば、年の途中で中途退職して、年末調整が実施される日までに次の勤め先が決まっていない(勤務先がない)場合は、年末調整をしてもらえる先がないため、自分で確定申告します。

年の途中で中途退職したが同年中に次の勤め先が決まった場合でも、新しい勤め先が年末調整を行う日までに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」等の提出ができないと、その年の分は確定申告することになります。

また、下記のいずれかに当てはまる場合も年末調整ができません。

・1年間の給与総額が2,000万円を超える人

・災害減免法の規定により、その年の給与に対する所得税及び復興特別所得税の源泉徴収について徴収猶予や還付を受けた人

その年の12月の給与手当の支給を受ける勤め人は基本的には勤務先で「年末調整」ですが、上記のように例外に当てはまった場合は、自分で「確定申告」を行いましょう。

<ワンポイント!>他にも年末調整できない内容がある

一つ上の章で勤務先で年末調整ができない条件をご紹介しましたが、勤務先の年末調整での調整算出対象外となっている内容もあります。

その年に病医院等に支払った医療費や寄付金がある場合は、その金額に応じた所得税の還付がありますが、年末調整では対象外となっているため確定申告となります。また住宅ローンを組んだ1年目も年末調整の対象外です。

ご自身にこうした年末調整の対象外の内容がある場合は、勤務先で年末調整したあとにもらえる「源泉徴収票」を持って確定申告を行うことで、多く支払った分の所得税があれば還してもらえます。

年末調整に関わる用語を知ろう

年末調整で使用する基本用語

- 収入

企業等の勤めている場合は、勤め先から受け取る「給与・賞与」のことになります。

自営業で商売を行っている場合は商売で得た「売上」です。

収入には、金銭で支給されるもの以外に、社宅や食事、商品券などの現物給与も含みます。 - 必要経費

自営業で商売を行っている場合の収入を得るために、直接・間接的にかかった費用を「必要経費」といいます。

*国税庁: No.2210 必要経費の知識 - 所得

上述の「収入」から「必要経費」を差し引いたものが「所得」です。計算式【収入-必要経費=所得】。

企業等の勤めている場合は、給与・賞与という受け取る収入から給与所得控除額、所得金額調整控除額、特定支出控除額を差し引いた金額を「給与所得」といいます。

この「所得」が各自の所得税を算出するもととなります。 - 所得者

上述の「所得」を有する者を指す言葉です。給与・賞与という受け取る収入がある勤め人であり、個人事業主のことですが、所得税計算のもととなる所得を有している者として、制度用語として覚えましょう。 - 源泉徴収

源泉徴収は、企業等が従業員の手当から一定率の金額を天引きして預かり、従業員本人に代わって、各自の所得税を国に納付する仕組みのことをいいます。

個人事業主の場合でも、取引先から支払われる内容が、報酬、料金、契約金、賞金等である場合は、それらから所得税を源泉徴収されます。 - 年末調整

企業等の従業員を雇用する先が、雇用している従業員の1年間の給与・賞与から源泉徴収をした所得税を、本来納めるべき年間の所得税額と一致しているか確認し、過不足調整する手続きを「年末調整」といいます。

対象は「給与所得」を有する者です。

毎月の給与から差し引かれる所得税額は、源泉徴収の仕組みに定められている一定率の金額の天引きであり、1年の総額から導き出されているわけではありません。

所得税はその年の所得額をもとに計算しますが、年の途中で12月までの手当の増減は不明であるため、毎月の給与計算では一定率の金額の天引きし、その年の最後に過不足の確認して、調整するため「年末調整」といいます。 - 確定申告

年末調整が「給与所得の所得税」であるのに対し、確定申告は「その年に生じたすべての所得の所得税」の精算を行う手続きです。

企業等に勤めている者=給与所得者は、年末調整がその代わりとなり、確定申告をしなくてよいこととなっています。ただし、本ページの「年末調整は企業等に勤めている人が対象。でも例外がある」でご紹介したように、年末調整できない例外や内容がある場合は、給与所得者であっても確定申告を行います。 - 還付金

年末調整で過不足税額を精算した際に、払いすぎていた場合に返還されるお金のことです。返金とはいわず還付金といいます。 毎月の給与及び賞与で天引きされていた所得税額の合計と、年末調整で年間納税額を確認し、天引きしていた分が多かった場合に還付されます。 - 納税者(納税義務者)

納税者(納税義務者)とは税金を納める義務がある人・団体をいいます。

年末調整の仕組みの中に出てくる「納税者」は、所得税の計算のもととなる所得を有する所得者のことと認識すればよいでしょう。 - 扶養親族

扶養親族とは、生計を担っている世帯主(扶養者)の収入で生活している家族のことです。扶養家族ともいいますが、年末調整等の税法上は「扶養親族」の用語を用います。

扶養親族は、その年の12月31日時点で下記の要件をすべて満たしている人をいいます。

- 配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族)、または、都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や、市町村長から養護を委託された老人である

- 納税者と生計を一にしている

- 年間の合計所得金額が58万円以下(給与のみの場合は給与収入が123万円以下)

- 青色申告者の事業専従者として、その年を通じて一度も給与の支払を受けていない、または、白色申告者の事業専従者ではない

- 生計を一(いつ)にしている

1つの「家計」で複数の人が暮らしている間柄をいいます。

単身赴任や修学、療養の理由で普段は別居していても、生活費や学費、療養費等の仕送りがある場合などは、「生計を一にしている」となります。 - 同一生計配偶者

所得税法において「その年の12月31日時点で、下記の要件をすべて満たしている配偶者」をいいます。- 納税者と生計を一にしている

- 年間の合計所得金額が58万円以下(給与のみの場合は給与収入が123万円以下)

- 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていない、または、白色申告者の事業専従者ではない

- 控除対象配偶者

「控除対象配偶者」は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下であり、12月31日の時点で下記のすべてに当てはまる人をいいます。

- 民法の規定による配偶者である(内縁関係の人は対象外)

- 納税者と生計を一にしている

- 年間の合計所得金額が58万円以下(給与のみの場合は給与収入が123万円以下)

- 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていない、または、白色申告者の事業専従者ではない

- 老人控除対象配偶者

控除対象配偶者のうち、「その年の12月31日時点で年齢が70歳以上の人」をいいます。

*国税庁: 専門用語集/老人控除対象配偶者 - 源泉控除対象配偶者

納税者の合計所得金額が900万円以下(給与収入のみの場合は1,095万円以下)の場合で、以下の要件を満たす配偶者を「源泉控除対象配偶者」といいます。

- 納税者と生計を一にしている

- 年間の合計所得金額が95万円以下(給与収入のみの場合は160万円以下)

- 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていない、または、白色申告者の事業専従者ではない

*国税庁: 専門用語集/源泉控除対象配偶者

納税者本人・扶養親族等に関わる控除

「控除」とは、「ある金額から一定の金額を差し引くこと」をいいます。

年末調整では多くの種類の「控除」が登場します。それぞれの控除を正しく申告すると、所得税や住民税の納税額の減額となります。

- 基礎控除

基礎控除は、合計所得金額が2,500万円以下のすべての人に適用される控除です。合計所得額に応じて控除額は変わります。

*国税庁: No.1199 基礎控除 - 給与所得控除

給与所得控除は、給与や賞与などの1年間の給与収入額に応じて、経費に相当する額を一定額控除するものです。収入金額によって給与所得控除額は変わります。

*国税庁: No.1410 給与所得控除 - 配偶者控除

配偶者控除は、控除対象配偶者がいる場合に、納税者の合計所得金額に応じて受けられる控除です。ただし、年末調整をする納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は配偶者控除は受けられません。

納税者の合計所得額と、配偶者の年齢(控除対象配偶者/老人控除対象配偶者)によって配偶者控除額は変わります。

*国税庁: No.1191 配偶者控除 - 配偶者特別控除

配偶者に48万円(令和元年分以前は38万円)を超える所得があるため配偶者控除の適用外となる場合でも、配偶者の所得金額に応じて、一定の金額の所得控除が受けられる場合があります。これを「配偶者特別控除」といいます。

ただし、年末調整をする本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者特別控除は受けられません。

<配偶者特別控除の要件>

- 納税者と生計を一にしている

- 年間の合計所得金額が58万円超〜133万円以下

- 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていない、または、白色申告者の事業専従者ではない

- 配偶者が配偶者特別控除を適用していない

納税者に所得税法上の扶養親族がいる場合に受けられる控除です。扶養控除の額は扶養親族の年齢等によって変わります。

・一般の控除対象扶養親族

・特定扶養親族

・老人扶養親族のうち同居老親等

・老人扶養親族のうち同居老親等以外の方

*国税庁: No.1180 扶養控除

納税者の扶養親族(配偶者を除く)が19歳以上23歳未満で合計所得⾦額が58万円超123万円以下の場合に受けられる控除です。合計所得金額が58万円以下の場合は特定親族特別控除の対象ではなく、扶養控除の対象となります。

なお、特定親族の合計所得金額に応じて特定親族特別控除額は変わります。

所得金額調整控除には、

・子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除

・給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除

の2種類があり、年末調整では「子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除」が可能です。

「子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除」は、その年の収入金額が850万円超かつ、以下いずれかの要件に当てはまる場合に申告できます。

・納税者本人が特別障害者である

・同一生計配偶者が特別障害者である

・扶養親族が特別障害者である

・扶養親族が23歳未満である

*国税庁: No.1411 所得金額調整控除

本人または同一生計配偶者や扶養親族に障害がある場合に受けられる控除です。

・障害者

・特別障害者

・同居特別障害者

によって受けられる控除額が変わります。

また、16歳未満の扶養親族でも障害者手帳等の級数によっては適用となります。

*国税庁: No.1160 障害者控除

勤労学生控除は、納税者本人が勤労学生であるとき、一定の金額の所得控除を受けることができます。

*国税庁: No.1175 勤労学生控除

婚姻歴の有無や性別にかかわらず、納税者がひとり親で子育てしている場合に受けられる控除です。

*国税庁: No.1171 ひとり親控除

夫と死別・離婚したあと再婚をしていない場合や、夫の生死が明らかでない場合に受けられる控除です。

*国税庁: No.1170 寡婦控除

納税者が支払っている保険料等に関わる控除

保険料控除は、その年に支払った保険料に応じて控除を受けられるものです。年末調整では「生命保険料」「地震保険料」「社会保険料」「小規模企業共済等掛金」の4種類を申告できます。

- 生命保険料控除

生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料について控除が受けられます。

*国税庁: No.1140 生命保険料控除 - 地震保険料控除

地震保険料控除は、納税者が特定の損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料または掛金を支払った場合に、一定の金額の所得控除を申告できます。

*国税庁: No.1145 地震保険料控除 - 社会保険料控除

納税者本人または、納税者と生計を一にする配偶者や扶養親族の社会保険料(国民健康保険や国民年金を含む)について、納税者が支払った全額が控除されます。年末調整をする本人の社会保険料は、勤め先の給与から天引きされているので提出書類は不要です。

*国税庁: No.1130 社会保険料控除 - 小規模企業共済等掛金控除

納税者が「小規模企業共済掛金」や「企業型確定拠出年金」、「個人型確定拠出年金(iDeCo)」、「心身障害者扶養共済掛金」について支払った全額が控除されます。

*国税庁: No.1135 小規模企業共済等掛金控除

納税者が住宅ローンを組んでいる場合に受けられる控除

- 住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)

マイホームの新築、取得、増改築などのために住宅ローンを利用した場合、一定の要件を満たすことで控除を受けられます。

ただし、年末調整で住宅ローン控除が受けられるのは2年目以降になり、1年目は確定申告をします。

*国税庁: No.1210 マイホームの取得等と所得税の税額控除

給与ワークスなら給与計算から年末調整まで丸ごとおまかせ!

クラウドERPシステム「SmileWorks」の給与計算機能の給与ワークスは、社員人数に関係なく、固定の月額費用で、給与計算・賞与計算・定時決定・随時決定・年末調整などを提供!e-Govやe-Taxにも対応しており、マイナンバー管理も標準提供です。

年末調整の処理では、「給与年調」「賞与年調」「単独年調」の3種類をご用意しています。

- 給与年調

その年の最後の支払いが給与である場合、年末調整の結果の源泉徴収還付・返還の処理を最終給与計算時に反映して同時処理します。 - 賞与年調

その年の最後の支払いが賞与である場合、年末調整の結果の源泉徴収還付・返還の処理を最終賞与計算時に反映して同時処理します。 - 単独年調

年末調整のみ実施します。給与計算・賞与計算への過不足還付金の自動反映はないため、還付金のみを振込としたり、反映させたい給与または賞与に手動操作となります。

さらにオプションの「限定ユーザ(給与明細)」を活用すると、従業員自身が給与明細書、賞与明細書、源泉徴収票をパソコン・スマートフォンからダウンロードできるため、紙での配布が不要になります!

給与計算ならクラウドERP「SmileWorks(スマイルワークス)」

給与計算、財務会計、販売管理が一体となったクラウドERPシステムです。

給与計算・賞与計算、年末調整、定時決定・随時決定をひとつのシステムで。マイナンバー管理も標準提供です。